少数民族影片中,剖析了对人与自然的追问,给观众无限思索空间

少数民族题材电影中的生态观是少数民族与自然长期共存中形成的生态整体观,连接着少数民族群体的生活、文化、生命等问题,对于破除人类中心主义思想、反思人与自然关系有着重要的意义与价值。

当代生态危机席卷全球,归根结底与根深蒂固的人类中心主义思想观念有关。人类中心主义的思想中人是衡量万物的尺度,以人的利益表达为终极行为准则。

值得肯定的是,弘扬人的主体性是现代文化思潮的重要一环,主体性思想打破了人受制于神学的蒙昧状态,对人的独立生存起到了前所未有的积极意义。

从西方古代哲学中普罗塔哥拉的“人是万物的尺度”、亚里士多德万物皆为人用的思想,到西方近代哲学中培根的“知识就是力量”、康德的“人为自然立法”的观点。

都显露出浓厚的人类中心主义思想,但也切实对人类社会的前进起到引领作用。然而,随着现代化的发展,极度张扬自我主体性的人类中心主义思想、理性原则也日益暴露其弊病。

总的来说,人类中心主义思想贯通“二元论”的历程,人与自然的关系被割裂,势必造成人与自然走向矛盾与对立的境地,给人类生存带来灾难性后果。近年来,人类为获取自身一时之快,打破大自然规律无限索取自然资源。

人类自我欲望不断膨胀,造成了生态系统的重创,导致生态危机出现。随着生态危机的蔓延,人类开始反思人类中心主义思想,并逐渐明白破除人类中心主义思想的关键,在于对生态观的重塑。

因此诸多文学艺术作品开始观照生态问题,传播生态整体主义的思想,试图消解人的主体性达到生态共存的审美体验。新世纪以来的少数民族题材电影,展现少数民族的生存环境和生存状态的同时,也热衷于呈现生态危机问题,思索生态危机的根源。

少数民族题材电影创作者们积极思考主体性膨胀所造成的生态冲击,并在电影创作中尝试消解人类的主体意识,以达到破除人类中心主义思想的目标。

电影《可可西里》中巡山队员刘栋在沙漠中被吞噬的过程极为震撼,镜头中的刘栋突然陷进沙子,命慌失措的他赶忙用手撑地想要出来,但即便拍的飞沙四起也丝毫没有减少他下落的速度,越陷越深的他不断用手扣着沙地痛苦挣扎,直到他绝望地望向天空流下一滴泪,便慢慢消失在沙漠里。

长镜头完整表现了刘栋被沙子吞噬的全过程,真实流露出他从挣扎到痛苦再到绝望的心态变化,观者在被他的生存信念所感动的同时,也深深体会到人在大自然面前的渺小和无力。

《碧罗雪山》则用接近两分半的长镜头展现了吉妮梳妆打扮的场景:吉妮轻皱眉头宁静地望着镜子,手慢慢抚摸她的长辫,再把长辫盘于脑后带上头饰和耳环,继续深情凝望镜子中的自己。乍一看观众并不明白这冗长的长镜头意义何在,甚至觉得烦闷。

但当吉妮走向森林望着熊微笑的消失在迷雾中时,回味起这段长镜头描写,瞬间震撼和敬畏充斥心间。影片在具有民族意义的献祭中,彻底消解了人的主体性地位,直接拷问着主体性膨胀带来的自私与贪婪。

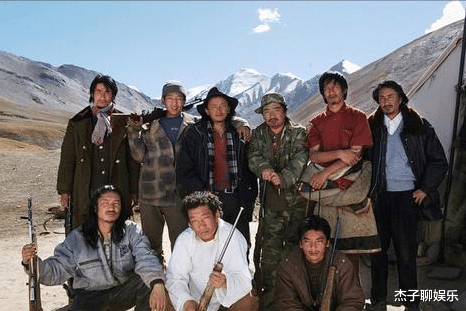

除此以外,《婼玛的十七岁》《季风中的马》《滚拉拉的枪》《狼图腾》等诸多少数民族题材电影中无不透露着少数民族源远流传的文化对自然的敬畏观念,在民俗仪式、民族语言、民族生活中消解了人的主体性地位,与自然融为一体,感受大自然的神秘力量。

少数民族题材电影创作者对人与自然关系的深层思考,不仅于在于对人主体地位的消解中,还体现在他们面临生存、文化、生命等复杂话题时对人与自然关系的深层追问上。

这种深度思考常常蕴藏在少数民族题材电影开放式的结局中,让观众在长久思索中为电影增添弥长的生态审美体验。

如电影《家在水草丰茂的地方》中裕固族少年一路寻找水草丰美的家园,却在走过了一片又一片的沙漠后看到了满是污水的河流、烟雾弥漫的烟囱和大浪淘金中的父亲。故事到此结束,那么如今水草丰茂的地方在哪里?他们的家在哪里?裕固族的文明会不会就此而消亡?

开放式的结局深化了人与自然关系的思考,留给观众无限的思索空间。

《碧罗雪山》则讲述了少数民族在生活、信仰、政策间徘徊的复杂问题,村子里的少数民族世代信仰的熊祖先既怕又敬,当人与熊的生存空间发生冲突,人该如何选择?是与之抗争还是为其让步?

影片中的少数民族陷入两难的境地,也困扰于荧幕前的观众。同时,现代化的侵入也让闭塞的少数民族地区走向新的生活,搬迁城市,看似解决了人与熊的生存之争,但在村民的不舍中让观者看到了少数民族对大自然的深厚情感,思索看似合理的生态保护政策背后的合理性。

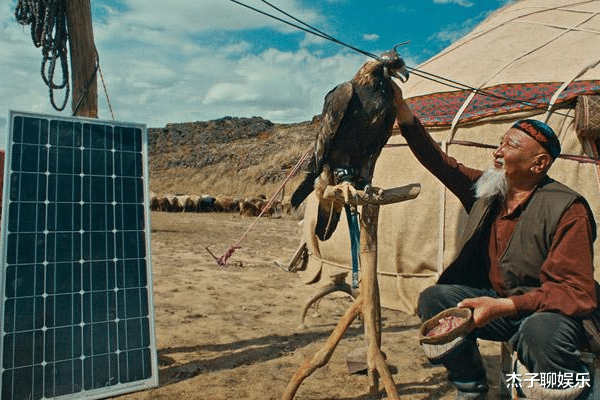

与此相似的还有《远去的牧歌》中习惯世代迁徙的游牧民族也走向了现代化,依据新出台的生态保护政策结束传统迁徙生活走向城市定居。

虽然迁徙游牧的生活方式辛苦且危险,但那是哈萨克民族传统的生活方式,只有随水草而居,随四季游牧的生活才是少数民族的存在方式。

因此,在结尾处,坚守哈萨克民族文化传统的胡玛尔和哈迪夏以最后一次迁徙的方式前往定居点,影片中两人手拿马鞭悠悠地骑着骏马向前,渐渐和夕阳重叠在一起。

影片诗化了世代迁徙的游牧民族在社会变迁中不得不改变生活方式的悲痛,淡化了民族性与现代化的直接冲突,但在悠远的意境中却满是少数民族对游牧生活的不舍和对游牧文化即将消逝的遗憾。

电影前半段展现了哈萨克民族随四季游牧、随水草而居的生态生活,后半段传统生活方式则因生态保护政策的出台而被终止。

少数民族题材电影中的生态保护政策代表着新时代对生态问题的关注,而少数民族传统生活的呈现则表现了少数民族与自然相处的生态智慧,何种方式才是真正的生态生存?影片没有给出答案,没有简单的说教,而是留给观众更多的空间自主思考人与自然的关系。

因此,少数民族题材电影中的生态观一方面消解了人的主体性地位,另一方面也在生态保护政策和传统生态方式的对比中留给观众更多的思考空间,展现出对人与自然关系的深度思考和追问。

少数民族